Larangan Pakai Jilbab di Aceh Utara Tahun 1990

Para siswi non-Muslim di Aceh Utara juga ingin berjilbab, tetapi dilarang gurunya.

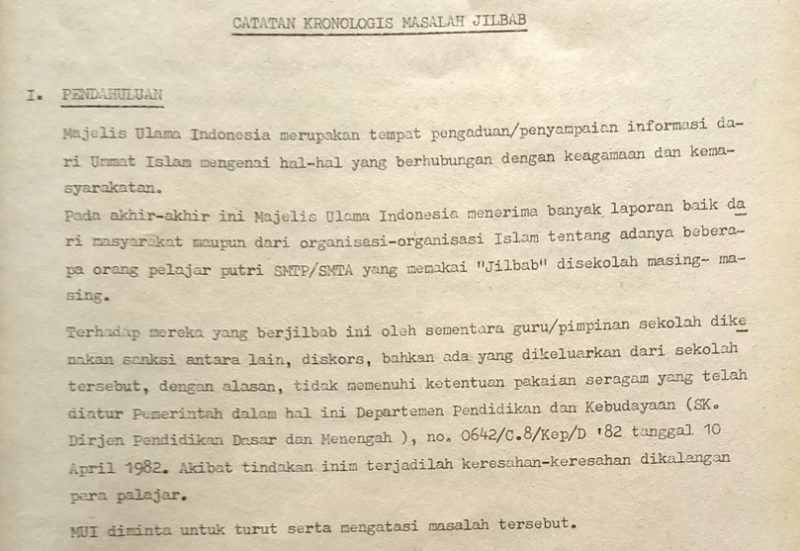

Laporan Majelis Ulama Indonesia mengenai kasus-kasus larangan pakai jilbab di sekolah-sekolah | Sumber: arsip MUI 1983

Para pelajar perempuan di Aceh Utara sebetulnya ingin pakai jilbab di sekolah. Namun, mereka takut dengan sanksi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tersiar kabar, Departemen sudah menghukum banyak anak-anak sekolah di Jawa yang menolak lepas jilbab. Ada yang diusir dari kelas, lainnya dikeluarkan dari sekolah. Departemen melarang para siswi berjilbab karena jilbab bukan bagian dari seragam sekolah.

Pada 10 April 1982, Departemen telah mengeluarkan peraturan tentang “pedoman pakaian seragam sekolah” untuk anak TK hingga SMA. Dalam peraturan ini, soal jilbab memang tak disinggung atau dilarang secara langsung. Hanya saja, peraturan ini menetapkan apa-apa saja yang termasuk sebagai seragam sekolah, yakni sepatu, dasi, tali pinggang, baju putih, celana biru untuk SMP, celana abu-abu untuk SMA, badge (tanda pengenal di baju), topi upacara, dan beberapa lainnya.

Oleh karena jilbab tidak disebut sebagai salah satu bagian seragam, maka tak boleh jilbab dipakai di sekolah. Larangan ini berlaku se-Indonesia. Siswi-siswi yang kedapatan berjilbab atau berkerudung dianggap membuat pelanggaran. Mereka bisa dihukum tidak boleh masuk kelas, dianggap tidak hadir meskipun datang ke sekolah, hingga “dikembalikan kepada orangtua” (dikeluarkan).

Di SMA 1 Bogor, empat siswi yang selalu hadir ke sekolah dan mengikuti semua pelajaran oleh kepala sekolahnya dianggap tidak hadir (absen) hanya karena mereka berjilbab. Pada bulan Oktober 1988, mereka dengan berani mengecam ketidakadilan tersebut. Mereka menuntut kepala sekolahnya membayar ganti rugi sebesar Rp100 juta. Sang kepala sekolah akhirnya terpaksa mengirim surat permintaan maaf kepada orangtua keempat siswi penggugat itu.

Di SMA 68 Jakarta, sepuluh siswi berjilbab diusir dari sekolah pada 1989. Tahun 1990, empat murid perempuan di SMA 6 Surabaya dikeluarkan karena menolak melepas jilbab waktu belajar di kelas. Di sekolah-sekolah lain, para siswi berjilbab tidak dibolehkan masuk kelas oleh gurunya. Mereka dikucilkan.

“Mereka harus belajar di perpustakaan tanpa guru pembimbing,” ungkap majalah Tempo edisi 19 Januari 1991.

Ketika muncul protes besar-besaran, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nugroho Notosusanto bukannya mendengar aspirasi yang disuarakan. Ia malah menantang orang-orang yang ingin jilbab diizinkan di sekolah. “Kalau mereka masih memilih kerudung, terserah. Penting sekolah apa kerudung?” kata Nugroho Notosusanto seperti diberitakan Tempo.

Di Aceh Utara, larangan pakai jilbab di sekolah dikritik para ulama setempat. Padahal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Aceh Utara pada awal tahun 1990 hendak mengajak murid-murid perempuan di Aceh Utara mengenakan busana yang sesuai syariat Islam.

Ketua MUI Aceh Utara Idris Mahmudy mengatakan, ajakan tersebut penting dibuat karena perilaku generasi muda Aceh Utara telah jauh dari nilai-nilai Islam. Anak perempuan banyak yang suka pakai rok mini dan terlibat pergaulan bebas. Dengan demikian, berjilbab di sekolah jadi penting. Ajakan ini disampaikan secara tertulis kepada setiap kepala sekolah di Aceh Utara.

Setelah MUI Aceh Utara menerbitkan imbauan, dampaknya langsung terlihat. Dalam laporan berjudul “Boleh Berjilbab di Serambi Mekah”, majalah Tempo menyebutkan hampir seluruh siswi SMP maupun SMA di Aceh Utara berjilbab setelah imbauan tersebut keluar.

Larangan pakai jilbab yang dibuat Departemen tak ditaati. Malahan, sekitar tiga puluh siswi non-Muslim di SMA Negeri Lhokseumawe minta izin berjilbab biar mudah berbaur dengan kawan-kawannya. Permintaan ini ditolak pihak sekolah.

“Sebaiknya mereka pakai rok sampai di bawah lutut saja, dan tak usah tiru-tiru memakai jilbab,” kata Cut Chairiah, seorang guru di sekolah itu. Harapannya, siswi yang berjilbab juga mau bergaul dengan siswi yang tak berjilbab (Tempo, 1 Desember 1990).

Ali Akbar, Ketua Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara, tak kuasa melawan pengaruh imbauan MUI Aceh Utara. Ia sepakat bahwa imbauan itu harus dihormati. Dia juga menyadari bahwa Aceh punya otonomi untuk mengatur masalah pendidikan sendiri. Dengan catatan, para siswi tak dipaksa pakai jilbab waktu pergi sekolah. “Siapa yang mau pakai silakan, Yang tak mau, ya jangan diusir dari sekolah,” kata Ali Akbar.

Sikap Ali Akbar itu memang membuatnya terbebas dari kritik MUI Aceh Utara serta kecaman masyarakat. Akan tetapi, ia kemudian harus menghadapi omelan para pejabat Departemen di Jakarta, salah satunya Drs. Winarno Hami Seno. Winarno menilai sikap Ali Akbar yang melonggarkan aturan seragam pelajar di Aceh Utara tak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, termasuk alasan bahwa Aceh punya otonomi di bidang pendidikan.

“Tentang seragam itu mereka tetap harus ikut aturan pusat yang diterapkan secara nasional. Jangan menciptakan kesan eksklusif. Ini masalah untuk mendidik disiplin dan sejak dini masalah itu harus ditegakkan,” kata Winarno. Tetapi di Aceh Utara, tak ada yang peduli dengan omongan Winarno. Semakin keras pihak Departemen melarang jilbab, semakin semangat para pelajar perempuan berjilbab atau pakai kerudung.

Akhirnya, pihak Departemen mengalah. Siswi SMP dan SMA dibolehkan berjilbab. Hanya saja, jilbab tidak ditetapkan sebagai seragam wajib. Dalam peraturan barunya, Departemen tidak menyebut kata “jilbab”, tetapi “pakaian seragam khas” yang terdiri dari penutup kepala, lengan baju panjang, dan rok panjang sampai mata kaki.

Dalam dokumen peraturan baru tersebut, Departemen melampirkan pula gambar contoh anak sekolah memakai seragam khas yang dimaksud.

Gambar ilustrasi buatan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dimuat dalam peraturan seragam sekolah. Salah satu gambar menampilkan seorang siswi mengenakan rok panjang dan "tutup kepala khas".

.jpg)