Cerita Menyentuh Wamen Nezar Patria Mencari Guru Ngaji Masa Kecil

"Sep hayeu, kiban ta theun ie mata (Hebat, bagaimana kita bisa menahan air mata)," tulis Fachry Aly, intelektual nasional asal Aceh.

Wamenkominfo Nezar Patria mencium tangan Teungku Din yang telah dicarinya selama dua dekade. | Foto: Dok Pribadi via Facebook.

PINTOE.CO - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria membagikan cerita menyentuh tentang upayanya mencari keberadaan guru mengajinya sewaktu kecil di sela-sela agenda kunjungan kerja di Banda Aceh pada 8 - 9 Mei 2024. Cerita tentang pencarian "guree seumebeut" itu dibagikan di laman Facebook-nya, Jumat, 10 Mei 2024.

Nezar bercerita, setelah dua dekade mencari keberadaan Teungku Din yang menjadi guru mengajinya sejak kelas 5 SD di Banda Aceh, mereka akhirnya bertemu pagi tadi, menjelang dirinya kembali ke Jakarta. Setelah sekian tahun mengajarinya mengaji di rumah, Nezar berpisah dengan Tengku Din saat meninggalkan kota Banda Aceh untuk melanjutkan kuliah di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada awal 90-an.

Pertemuan terakhirnya dengan Teungku Din, tulis Nezar, ketika pada suatu hari Teungku Din mendadak muncul di depan pintu kosannya di Yogyakarta. Ternyata, Teungku Din mendapat alamatnya dari ayah Nezar di Banda Aceh. Saat itu, Tengku Din ikut kontingan MTQ mewakili Aceh di Yogyakarta.

"Setelah itu, kami lama sekali tak berjumpa. Lama sekali, lebih dari dua puluh tahun, sampai saya sendiri nyaris lupa nama dayah tempatnya berasal,"tulis Nezar.

Maka dalam pertemuan pagi tadi, Nezar merasakan matanya basah lantaran terharu melihat seorang guru yang sangat sederhana dengan baju yang lusuh, mulai mengunng dan benangnya tampak lepas di sana-sini.

"Saya menghampirinya, mencium tangannya selayaknya seorang murid kepada gurunya," kata Nezar.

Kisah itu menuai reaksi positif di Facebook.

"Dahsyat nih bro. Guru mengaji saat kita kanak-kanak memang punya tempat tersendiri dan memori," komen seorang pengguna Facebook

"Sep hayeu, kiban ta theun ie mata (Hebat, bagaimana kita bisa menahan air mata)," tulis Fachry Aly, intelektual nasional asal Aceh.

"Saya suka sekali membaca ini. Selalu air mata meleleh membaca/mendengar cerita seorang murid yang takzim dan menyatakan pengakuan utang budi dengan tulus kepada sang guru. Apalagi mau bersusah payah mencarinya seperti tuan Nezar Patria ini. Bukti budi baik sang guru tidak pernah sia-sia," tambah Yusuf Arifin, seorang wartawan senior di Jakarta.

Berikut adalah kutipan lengkap kisah Wamenkominfo Nezar Patria mencari guru mengajinya.

Saya belajar mengaji kepadanya sejak kecil hingga remaja, dan Teungku Din jarang terlambat sampai di rumah kami setiap habis dzuhur, dua kali dalam sepekan, baik siang terik dan maupun hujan. Pertama kali saya mengenalnya saat saya kelas lima SD, ketika ayah membawanya ke rumah, dan mengatakan kepada kami bahwa mulai hari itu akan ada pelajaran mengaji sebagai pelajaran tambahan dari madrasah dekat rumah. Pelajaran di rumah itu akan diasuh oleh Teungku Din.

Pada saat melihatnya, saya langsung terkesan dengan pecinya yang tinggi, mirip tarbus lelaki Turki. Dia selalu berkain sarung dan berkemeja putih. Di bagian bawah sarung, mata kakinya terlihat jelas seperti gundukan keras dengan jari-jari kaki kekar mencengkeram di atas sandal kulit. Dia selalu datang setelah kami makan siang, dan ibu atau kakak biasanya menghidangkannya makanan. Saya menemaninya makan dan melihat cara makannya yang unik: mengambil nasi sesendok saja, menyiramnya dengan kuah dan lauk, lalu menyantapnya pelan-pelan. Lalu dia mengulangi adegan itu berkali-kali, sedikit demi sedikit. Saya bertanya mengapa makan dengan cara demikian, Teungku Din menjawab: agar makanan yang diambil habis dimakan, dan tak bersisa di piring.

Saya paling bersemangat jika Teungku Din menyuruh saya untuk memulai pengajian dengan membaca doa pembuka, saya membaca dengan keras “taqabalallahu minal waminkum ..”, lalu adik-adik saya akan mengikuti dengan bacaan: “minal wa minkum taqabalallah… Kalamun qadimun la yumalu sama’ uhu. Tanazzaha ’an qaulin wa fi’lin, wa niyyati, wa niyyati …”

Teungku Din akan mengulanginya dengan suara merdu, dan itu pengalaman pertama saya menikmati irama salawat kalamun qadimun, permainan bunyi dalam bahasa Arab yang mengesankan, dan sekaligus menenangkan. Kelak saya menyadari itu mungkin alasan ayah meminta Teungku Din mengajari kami mengaji: dia rupanya seorang qari, pelantun ayat Alquran, salah satu yang terbaik di kota kami.

Banda Aceh di pertengahan 80-an adalah kota yang sedang bertumbuh. Para pendatang dari luar Aceh Besar menduduki kampung-kampung di pinggir kota yang masih lapang, dan sekolah-sekolah dasar modern berdiri sesuai program “SD Inpres”. Sekolah umum menengah tingkat pertama dan atas dibangun di banyak tempat mengimbangi sekolah agama.

Para orang tua di Banda Aceh mengajarkan anak-anaknya berbahasa Indonesia di rumah agar mereka tak tertinggal dan gampang menyerap pelajaran di sekolah umum. Belakangan saya berpikir itu adalah bagian dari derap modernisasi yang diterapkan orde baru. Pesawat televisi mulai merata di perkotaan namun masih langka di desa, dan bahasa Indonesia gaya Jakarta sudah mulai merebak. Ketegangan kecil kadang terjadi, semacam ketakutan hilangnya bahasa lokal dan juga keterampilan anak-anak membaca Alquran. Lalu sejumlah keluarga di perkotaan meminta para “teungku” muda yang berasal dari dayah (pesantren) terdekat memberi pelajaran tambahan membaca Alquran bagi anak-anak di rumah.

Teungku Din hadir pada saat permintaan itu merebak. Dia adalah lulusan Dayah Ulee Titi Lambaro, Aceh Besar. Teungku Din memberikan pelayanan itu sebagai pelengkap sisi tradisional dari munculnya hal-hal yang modern. Sejak mampu membaca huruf arab jawi, saya pernah rajin membeli kitab-kitab klasik, termasuk kitab tentang berbagai masalah dari mengenal musim dan cuaca sampai dengan obat-obatan. Ketika SMA, saya menikmati pergumulan pengetahuan klasik itu bersanding dengan pelajaran pengetahuan umum dan sains di sekolah.

Teungku Din adalah guru yang bergaya skolastik. Dia mengajarkan kami dengan cara menirunya membaca. Dia mengajarkan kami menghargai waktu dan mengisinya dengan hal-hal bermanfaat. Sosoknya khas, berbadan tegap dengan wajah dan rahang yang keras serta mata yang tajam. Tapi saya tahu dia berhati lembut meski dia tak banyak bicara.

Pernah suatu kali saya tertidur karena siang hari itu hujan turun lebat, dan saya mengira kelas mengaji kami hari itu batal. Saya terlelap di bilik rumah tempat kami biasa mengaji, dan sayup saya mendengar seseorang dengan suara merdu mengucapkan salam sambil memijit pelan jempol kaki saya, pelan dan begitu sabar dengan suara setengah berbisik: “Assalamualaikum …”, berulang-ulang sampai saya terjaga dan langsung bangkit begitu tahu itu adalah Teungku Din. Lalu kami mulai pengajian rutin itu, pekan demi pekan, sampai tahun demi tahun.

Saya tak lagi mengaji dengan Teungku Din saat memutuskan pergi berkuliah ke Yogyakarta. Pada suatu hari, di tahun awal 90-an, tiba-tiba Teungku Din justru muncul di depan kos saya di Gayamsari, Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Saya tentu saja terkejut bagaimana mungkin beliau tahu kos-kosan saya. Dia berdiri di depan saya dengan senyum kecil, dan tentu saja saya mengundangnya masuk, menggelar tikar dan menyuguhkannya makan siang. Kami makan nasi rames, dan Teungku Din mengatakan dia ikut kontingen Aceh untuk MTQ di Yogyakarta. Dia tahu alamat saya dari ayah.

Diam-diam saya takjub. Teungku Din jarang ke luar kota, apalagi antar pulau, dan dia dengan tenang muncul di depan kamar kos saya: dengan peci tingginya, sarung dua pertiga kaki, dan sandal kulit.

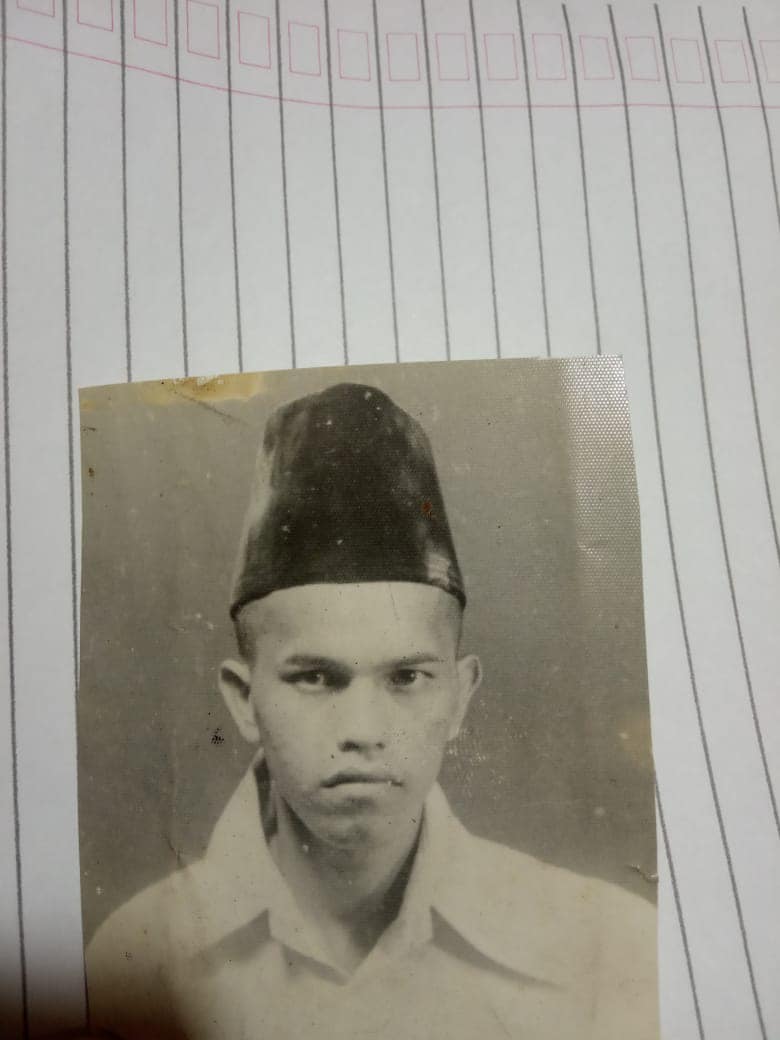

Potret Teungku Din di masa muda | Foto: Dokumen pribadi Nezar Patria

Setelah itu kami lama sekali tak berjumpa. Lama sekali, lebih dari dua puluh tahun, sampai saya sendiri nyaris lupa nama dayah tempatnya berasal.

Ingatan tentang Teungku Din melintas jika saya mendengar salawat “kalamun qadimun”, atau sedang mencoba membaca tulisan berhuruf arab jawi. Saya berterima kasih kepadanya telah memberi saya sedikit pengetahuan tentang bacaan para santri itu. Sejak bertahun-tahun lalu entah mengapa saya teringat Teungku Din dan berniat melacak keberadaannya. Sejumlah rekan mengaku masih melihatnya di jalan di sekitar pasar dekat Krueng Aceh, naik sepeda dengan peci yang tinggi, sekitar sepuluh tahun lalu.

Setelah itu jejaknya seperti menghilang di kota Banda Aceh. Lewat seorang sahabat, Dr Abdul Razak atau Abi Razak, pemimpin Dayah Daruzzahidin, Aceh Besar, saya menanyakan apakah mengenal seorang guru ngaji bernama Teungku Din, dengan ciri suka bersepeda dengan peci tinggi di sekitar Lambaro, Aceh Besar. Abi Razak mengatakan akan mencoba melacaknya. Beberapa waktu kemudian dia mengirimkan saya sebuah foto, dan saya terkesiap melihat foto lelaki itu: Dia adalah Teungku Din.

“Kami memanggil beliau Abu Din. Beliau orangnya unik. Tidak banyak bicara, tidak suka keramaian. Jarang datang kalau ada yang hajatan perkawinan, namun pasti hadir tanpa diundang ke rumah warga yang anggota keluarganya tertimpa musibah, sakit atau meninggal. Dia pasti mengaji di sana tanpa diminta. Lalu Abu Din akan menghilang setelah tugasnya selesai,” kata Abi Razak.

Saya lalu meminta bantuan Abi Razak, jika kelak saya ke Banda Aceh akan mampir ke dayah untuk menengok beliau. Setelah pelacakan ke sana-kemari, akhirnya Teungku Din berhasil “ditemukan” dan kabar itu disampaikan Abi Razak ke saya. “Kami warga setempat mengenalnya sebagai guru yang punya ‘kemuliaan’ sendiri. Hidupnya sangat sederhana,” kata Abi Razak menjelaskan kepada saya sehari sebelum kami membuat janji pertemuan itu.

Hari Jumat pagi tadi saya bertemu dengan Teungku Din. Dia tak menunggu di dalam kantor pesantren (dayah), melainkan di bawah sebuah pohon di pekarangan. Saya menghampirinya, memyalami dan mencium tangannya selayaknya seorang murid kepada gurunya. Teungku Din kini sudah menua, badannya jauh lebih kurus, giginya mulai rompal, dan kemejanya tampak longgar. Beberapa bagian pakaiannya bolong, dan dia tetap seperti dulu memakai sarung. Tidak ada lagi peci hitam tinggi, dia hanya memakai peci putih. Tidak ada lagi sepeda, tapi dia memakai sebuah motor tua, sangat tua.

“Masih mengingat saya, Abu?,” saya bertanya dalam bahasa Aceh setelah menyalaminya.

“Ingat, dulu kamu pergi untuk kuliah di Universitas Gadjah Mada, dan pernah tinggal di Kampung Mulia”, kata Abu Din.

Dia lalu berhenti sejenak, mulutnya seperti berbisik membaca doa. Saya tak begitu jelas mendengarnya, tapi Abu Din menatap mata saya. Saya merasa mata saya mulai basah, terharu melihat seorang guru yang sangat sederhana dengan baju putihnya yang lusuh, mulai menguning, dan benangnya tampak lepas di sana-sini. Dalam waktu yang sempit itu pun, saya masih dapat merasakan ketulusannya.

Teungku Din pamit. Saya menyalami istrinya, Umi Din, yang setengah menangis mengatakan terimakasih telah menengok Teungku Din. Saya melihat Teungku Din agak kepayahan menyalakan mesin motor tua itu, tapi dia melarang saya membantunya. “Sudah, tidak apa-apa. Saya bisa”, kata Teungku Din dalam bahasa Aceh. Motor itu memang akhirnya menyala. Lalu kedua suami istri itu pun menghilang dari hadapan saya.

Tadi pagi saya seperti mimpi dapat bertemu kembali dengan Teungku Din. Alhamdulillah.[]

.jpg)